Changer de logement à l’adolescence entraîne souvent une baisse des résultats scolaires durable, contrairement à ce que l’on observe chez les plus jeunes. Pourtant, certaines familles rapportent des adaptations étonnamment rapides, même après un déménagement en cours d’année.

Des chercheurs ont identifié des périodes où le passage d’un lieu à un autre accentue les risques de repli social ou de difficultés émotionnelles. Pourtant, aucune règle universelle ne prévaut : l’accompagnement parental et la préparation adaptée jouent un rôle déterminant dans la réussite de cette transition.

À quel âge le déménagement bouleverse-t-il le plus les enfants ?

Changer d’école, découvrir un nouveau quartier, dire au revoir à ses amis : voilà ce qui attend chaque enfant lors d’un déménagement. Mais l’effet de ce séisme silencieux ne frappe pas tout le monde de la même façon. L’âge agit comme un filtre puissant. Chez les plus petits, ceux qui évoluent encore en maternelle ou au début du primaire, l’adaptation semble être un talent naturel. Tant que la cellule familiale reste solide, ils traversent cette étape avec une facilité qui force l’admiration. Le monde extérieur importe peu, leurs repères se trouvent dans la maison et la présence des proches.

Les choses se compliquent à partir de huit ou neuf ans. À cet âge, les enfants ont bâti des amitiés, forgé des habitudes, investi leur quotidien d’un réseau de repères stables. Changer brutalement d’environnement, surtout en plein milieu d’année scolaire, bouscule profondément ces fondations. L’entrée au collège accentue encore ce phénomène. Ici, les liens avec le groupe deviennent essentiels, la reconnaissance sociale prend le dessus, et la moindre rupture peut prendre l’allure d’un raz-de-marée émotionnel.

Voici comment l’impact du déménagement varie selon les âges :

- En dessous de 7 ans : l’enfant se réadapte vite, la famille reste son point d’ancrage.

- Entre 8 et 12 ans : le changement s’avère plus long à digérer, la perte d’amis et de repères pèse davantage.

- Adolescence : c’est la période la plus vulnérable, l’équilibre se construit autour de l’identité et des relations sociales.

Dans ce contexte, le rôle de la famille devient décisif. Il ne s’agit pas seulement de déménager des meubles, mais de préparer, d’écouter, de rassurer à chaque étape. L’attention portée à l’enfant, son âge, mais aussi la façon dont la transition est menée, peuvent transformer le vécu du déménagement. Préserver certains rituels, anticiper ce qui changera, maintenir le dialogue : ces gestes, souvent discrets, facilitent l’adaptation, même si l’adolescence reste un moment charnière, difficile à apprivoiser.

Comprendre les réactions émotionnelles et sociales selon l’âge

À chaque âge, un déménagement déclenche un cocktail unique d’émotions et de réactions. Pour les plus jeunes, le bouleversement touche l’intime : la maison, les habitudes, la place au sein de la famille, tout vacille. L’excitation d’un nouveau lieu se mêle à la peur de l’inconnu, et le besoin d’être rassuré se fait sentir. Les signes ne trompent pas : irritabilité, difficultés à s’endormir, crises de larmes au coucher, autant de façons d’exprimer ce malaise diffus.

Chez les adolescents, les enjeux changent. L’appartenance à un groupe, la vie sociale, deviennent le socle de la confiance en soi. Quitter ses amis, perdre ses repères dans le quartier, abandonner un club ou des habitudes, tout cela peut générer un sentiment de perte profond, parfois accompagné de colère. Les études montrent d’ailleurs une poussée d’anxiété et une multiplication des tensions familiales lors de ces périodes, surtout quand le changement coïncide avec une année scolaire charnière, comme celle d’un examen.

Pour mieux cerner ces réactions, voici quelques repères :

- Enfance : l’enfant réclame de la stabilité, ses réactions prennent souvent la forme de troubles du comportement ou de manifestations physiques.

- Adolescence : le groupe d’amis devient central, l’adolescent cherche sa place, remet en cause l’autorité, et commence à s’autonomiser.

- Jeunes adultes : partir du domicile familial, c’est gagner en liberté mais aussi affronter le doute, surtout si le départ est dicté par des contraintes, qu’il s’agisse des études, d’un emploi, ou d’une séparation parentale.

Le déménagement agit aussi sur la dynamique familiale. Les liens se renégocient : certains réclament du soutien, d’autres aspirent à plus d’indépendance. Ce passage obligé dévoile parfois des aspects insoupçonnés de chacun, et révèle la capacité de la famille à s’unir face à l’imprévu.

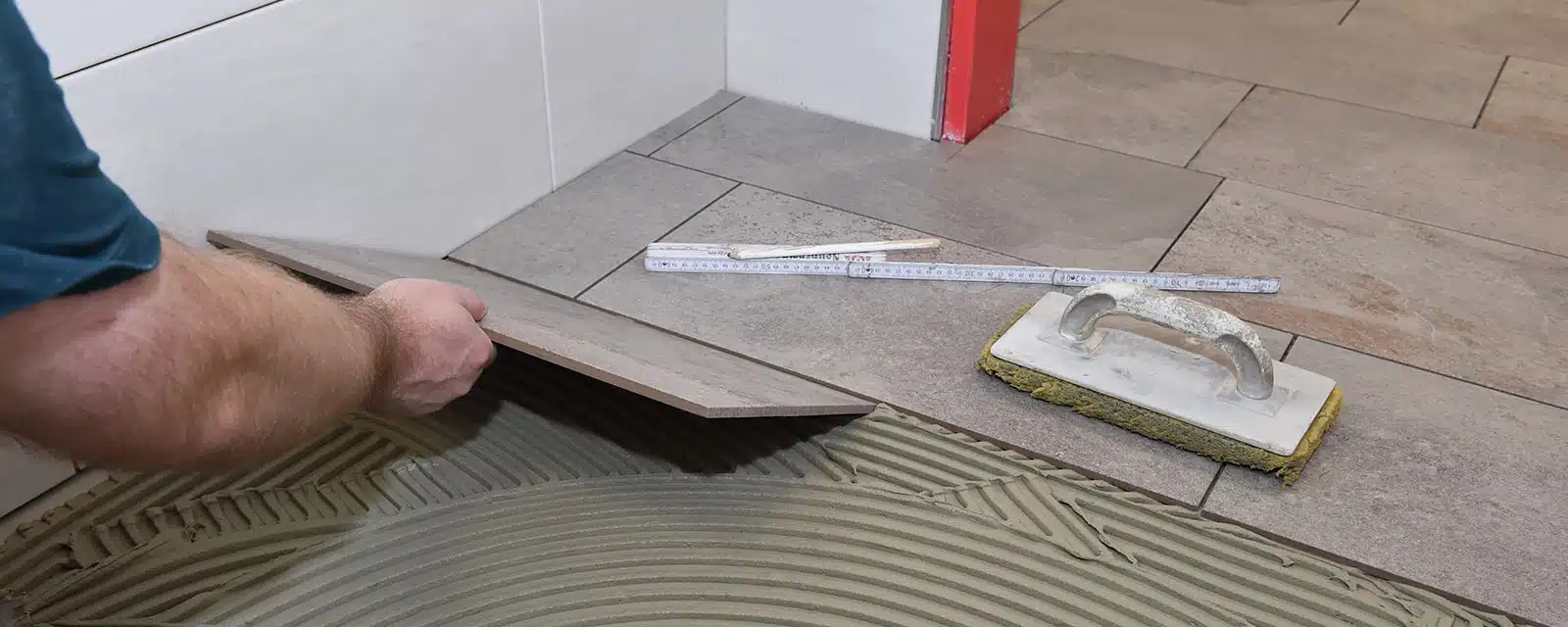

Petites astuces pour préparer sereinement un déménagement en famille

Un déménagement en famille, c’est un peu comme organiser un orchestre. Chacun doit trouver son rythme, son rôle, pour éviter la cacophonie. La clé ? Anticiper, planifier, rendre chaque étape lisible pour tous. Afficher un calendrier dans la cuisine, par exemple, aide à visualiser les grandes étapes : préparation des cartons, dernières visites, arrivée dans la nouvelle maison.

Impliquer les enfants, c’est leur offrir un vrai pouvoir d’agir. Laissez-les choisir la couleur de leur chambre, trier leurs jouets, imaginer la disposition de leur espace. Ce type de participation réduit l’inconnu et transforme l’appréhension en enthousiasme collectif. Faire le tri, pièce par pièce, devient alors l’occasion de revisiter les souvenirs et d’alléger la charge du déménagement, tout en prenant soin des émotions qui s’attachent aux objets et aux lieux.

Voici quelques pratiques pour faciliter la transition :

- Inclure les enfants dans le tri de leurs affaires : cela leur permet de conserver un sentiment de contrôle et d’appropriation du changement.

- Découvrir le nouveau quartier à l’avance, en photos ou lors d’une promenade, aide à apprivoiser ce qui semblait inconnu.

- Si possible, choisir un déménagement en dehors de l’année scolaire réduit la brutalité du changement.

Pour alléger la logistique et le stress, faire appel à un déménageur professionnel ou à une entreprise spécialisée s’avère parfois judicieux. Le choix du futur logement, maison, appartement, résidence adaptée, doit aussi coller au mode de vie et au budget familial, car ce sont ces détails qui conditionnent la qualité de la nouvelle vie.

Gérer les réticences : ressources et conseils pour accompagner son enfant

Face à tout déménagement, chaque enfant réagit à sa manière. Certains sont intrigués, d’autres résistent, inquiets de perdre leurs amis ou simplement désorientés par ce qui change autour d’eux. Les adolescents, eux, vivent parfois cette étape comme une trahison de leur univers social, comme si l’on remettait en cause leur place dans le monde.

Pour accompagner au mieux la transition, il faut anticiper : prendre le temps de discuter, de reconnaître les émotions, de mettre des mots sur les peurs. L’enfant doit sentir que ses liens, familiaux et amicaux, restent solides. Une visite du futur logement, des explications sur la nouvelle école, une découverte des lieux clés du quartier, tout cela rend le changement plus concret et moins effrayant. Parfois, un simple choix, comme celui d’un objet pour personnaliser sa chambre, suffit à l’aider à s’approprier son nouvel espace.

Quelques repères pratiques pour soutenir efficacement les enfants :

- Pour les petits, instaurer des rituels rassurants : lire une histoire familière, garder le doudou près de soi, répéter les routines du soir.

- Pour les plus grands, encourager les échanges avec les amis restés dans l’ancienne ville, grâce aux appels ou aux réseaux sociaux.

Le soutien de la famille, bien sûr, reste le fil conducteur de cette aventure. Mais il existe aussi des aides concrètes : la CAF peut accorder une prime de déménagement aux familles nombreuses, tandis qu’Action Logement ou le Mobili-Pass accompagnent la mobilité professionnelle. Pour les familles qui doivent changer de domicile en pleine année scolaire, il est utile de se tourner vers la mairie ou le rectorat pour connaître les dispositifs d’aide à la scolarisation.

Au fond, chaque déménagement marque une rupture, mais ouvre aussi la porte à de nouveaux possibles. L’histoire familiale s’écrit alors différemment, à l’encre du mouvement et de la résilience, portée par la capacité de chacun à inventer de nouveaux repères.